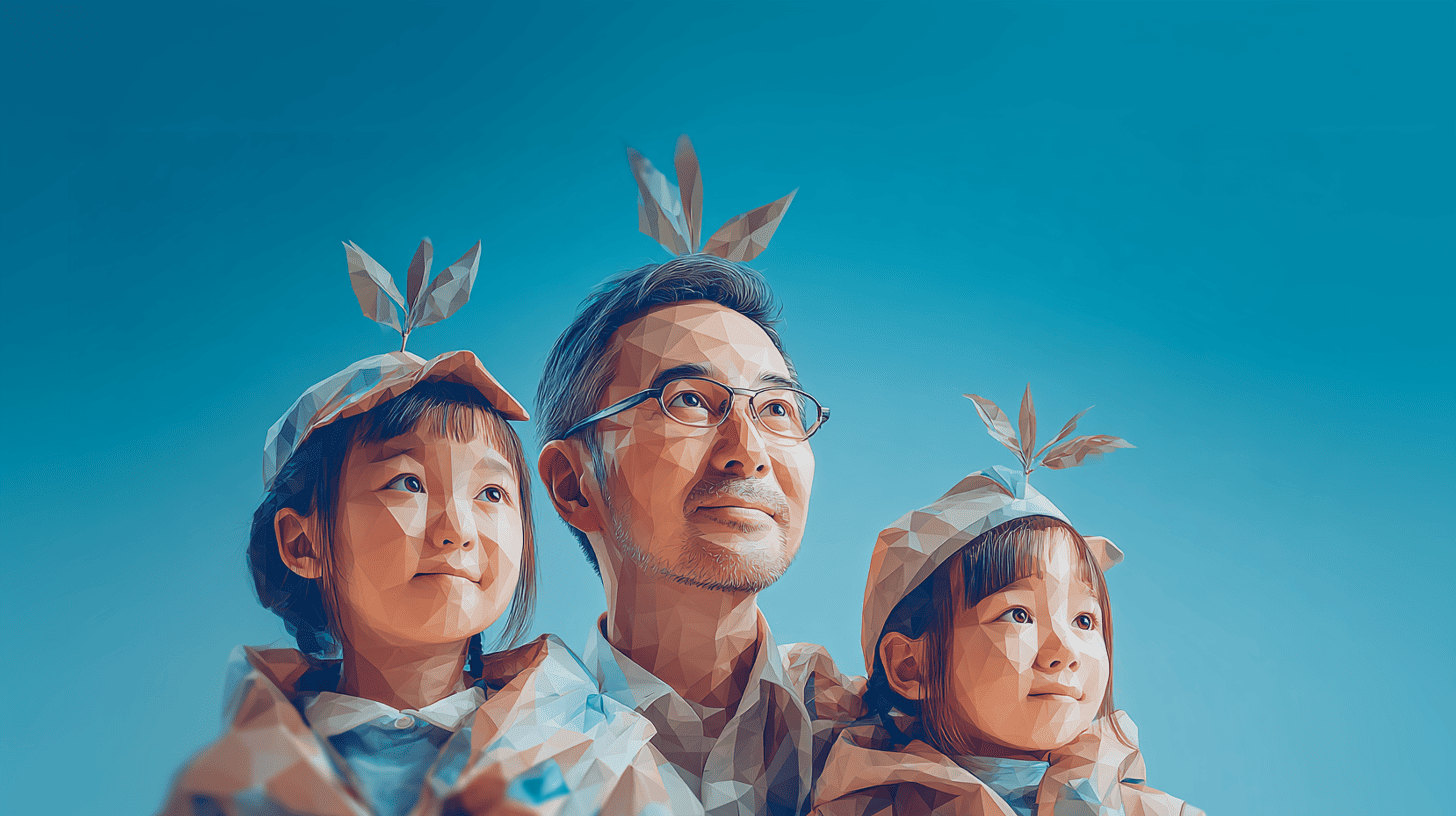

子育てをしていると、子どもの「なんで?」「どうして?」という問いかけに日々出会います。質問の内容が、素朴でそもそも論的なものが多くて答えるのに苦戦することが少なくありません。親としては忙しいときにそんな質問が飛んでくるとつい「あとでね」と流してしまいたくなるものです。

ですが、実はその瞬間こそが子どもの好奇心の種を芽吹かせるチャンスだと思います。

子どもの成長を見守る中で、また私自身の人生も踏まえて、教育において大切なのは何かを考えました。

私の人生は、昭和・平成・令和と3つの時代にまたがっています。振り返ると変化が多くスピードが少しずつ早くなってきたと思います。しかし娘たちが生きる令和とこれからの時代は、きっと私の想像なんか超えるほど大きくて早い変化の連続でしょう。

今までのように「どれだけ暗記したか」「どれだけテストで点数を取れたか」ばかりに目をやっていてはいけないと思います。従来の教育は、どうしても暗記型や詰め込み型に偏りがちでした。答えが用意された問題を効率よく解く力を身につけることが評価につながり、学歴や偏差値が価値の基準になります。

暗記やテストの点数は固定された知識というイメージです。確かに一定の基礎力は必要ですが、社会の変化が激しい今、ただ与えられた答えを覚えるだけの学びでは限界があります。昨日まで身につけてきた知識や技術が、一夜にしてひっくり返ることも稀ではなくなるに違いありません。

だから教育において大切なのは「どれだけ好奇心を持ち続けられるか」だと強く感じるようになりました。つまり昨日の自分にはない知識や技術を、今日身につけるというイメージです。連続した変化には、連続した成長が必要だと思います。

自分で疑問を見つけ、自分で調べ、考え、試す力です。その原動力となるのが「好奇心」だと思います。

では、どうすれば子どもの好奇心を伸ばすことができるのでしょうか。

私は、親が子どもの興味関心のある世界に飛び込んでいくことが何より重要だと思っています。冒頭にあるように、子どもが「なんで?」「どうして?」と興味を持ったことを見落とさないように。その後、子どもなりに自主的な行動をとり始めたときに「子どもだけの遊び」と切り離さず、親自身も一緒にかかわってみてください。

例えば恐竜に興味を持っているなら一緒に図鑑を広げて調べたり、ブロックに熱中しているなら一緒に作品を作ってみたり。そうすることで親公認となり、「自分のやっていることは正しい」と子どもは感じやすいでしょう。承認欲求や自尊心が満たされ、さらに深くのめり込んでいくはずです。

このときに大事なのが「タイミング」です。

親が一方的に、また一気に大量に与えるのは危険だと思います。子どもを置き去りにして親だけが満足するだけでしょう。

大切なのは子どもをよく観察すること。いつもと違う集中の仕方をしているときや、目の輝きや声のトーンが変わった瞬間を逃さないことです。「なんで?」「どうして?」が好奇心の種だと思います。

この種を発見したら、関連する本や体験の機会を少し与えてみます。そして子どもの好奇心による体験を共有しながら、子どもをよく観察してみてください。反応がよければ種が芽吹いた証拠だと思います。そうしたら引き続き子どもの反応を見ながら、さらに関連分野へと広げてみたり難易度を高めてみたりしていきます。そうした小さな積み重ねが、子どもの好奇心を大きく育てていくのだと思います。

このような学びのスタイルは、現状の文部科学省の教育指導要領の枠組みでは難しい部分が多いと感じます。学校教育はどうしても全員一律で進められ、効率を重視せざるを得ないからです。今までの教育のゴールは、一斉に入社式を経て正社員になり、定年まで勤めあげることでした。

もちろん学校に通うこと自体には大きな意味がありますし、学歴を積み重ねることも価値がないわけではありません。しかし、それだけが子どもの未来を切り開くわけではないのです。

むしろ、親が子どもの好奇心に寄り添い、家庭や社会の中で自由に探求できる環境をつくること。それが、人生の選択肢をより多く子どもに与えることができる教育だと思います。昭和や平成前半のように、義務教育・高等教育・正社員・定年退職というレールに乗ることが重要ではないでしょう。これからの時代にはより重要になっていくのは、好奇心を原動力に自主的に行動していけるかどうかだと思います。

私は子どもと関わる中で、「好奇心を尊重してもらえた経験」が子どもの自己肯定感を高め、学びを楽しいものに変えていくと実感しています。親が子どもの世界に飛び込み、ともに驚き、ともに考え、ともに挑戦する。その姿勢こそが、子どもの未来を豊かにする一番の教育なのではないかと思っています。